「踊ることに何の意味があるのか?」

と、問われると一旦は答えに窮してしまう。

「別に意味なんてないよ」

と、拙者は開き直るであろう。

今から記すのは、意味のないことに全力を尽くした記録だ。

経緯を説明すると長くなるので、いきなり本編から入ります。

2022年11月3日(木・祝)、「ニセ祇園祭」と題し、京都祇園周辺での盆踊り行脚を実施した。

祇園四条駅から円山公園に至る各所で、盆踊りして、迷惑がられる前に逃げようという企画だ。

なぜこんな企画が実施されるのか、拙者にも分からない。

答えはきっと風の中、あるいは土の中だ。

この記事を書くに当たっては、前段たる持ち運び式櫓制作や大文字サイレント盆踊りについて説明せねばならぬのだが、それは謎のままで進めます。

巳の刻(10時)祇園四条駅集合。

精鋭たる5名が集結。

新たな取組には少数精鋭が良い。

この地点で踊ったのは、あいみょんのマリーゴールド盆踊り。

諸事情あって、拙者が振り付けした。我ながらよく出来てる。

踊り方はいつか公開したい。

ベンチで佇んでいた若者たち、テラス席の女性たち、ザワっとさせてゴメン。

写真スポットとして人気の祇園新町で踊ってみた。和風結婚式をされてる人々の空気を乱してしまった。

人に話しかけられたり、タクシーが来たりで踊りきれませんでした。

逃げるように去った。

良いスペースがあれば踊る。

我々に必要なのは、広々とした歩道。

場所を変えて踊ると、いつもより音頭が長く感じる。時空が伸びている。

拙者は気づきました。どうやらこの世界には踊って欲しがっている場所がある。

この知恩院の前は、まさにそのスペースで、飛べそうなくらい気持ちよく踊れた。

映えてる。大きな山門も、なだらかな下り坂も、青空も、全部が祝福を運んでくれる。

今回のメインの場所は円山公園。

言うなれば、この地で踊りたかったのだ。

持ち運び櫓は御神体となり、その真の姿を発揮する。

東山の美しさ、枝垂れ桜の老木、足を止める人々、見たかった風景がここにある。

拙者が20代の頃、ギリヤーク尼ヶ崎さまがこの地で踊っているのを拝見したことがある。

氏に習い拙者も踊りました。池には飛び込みませんけど。

女子高生が参戦してくれた。

TikTok映えするな、と思った。

思い出に残れ! そして、踊り続けよ! 君たちはセンスがあるぞ!

彼女らの修学旅行記に、脇役として登場するんだな我々が。物語の交錯点だ。

ずっと踊りを見てくれていた外人さんに声をかけられた。

DJをしているらしく、音頭に興味を持ってもらえた。

「今の音源は何なのか?」と。

どこかのクラブイベントで江州音頭が鳴るかもしれない。

もっとパフォーマンス力を高めた方が良いのか、

あるいは、もっと参加しやすいように配慮したほうが良いのか、

分からん。

拙者は阿呆だから、分からん。

阿呆がとるべき戦術は、総当たり攻撃しかない。

今後も色々やってみます。

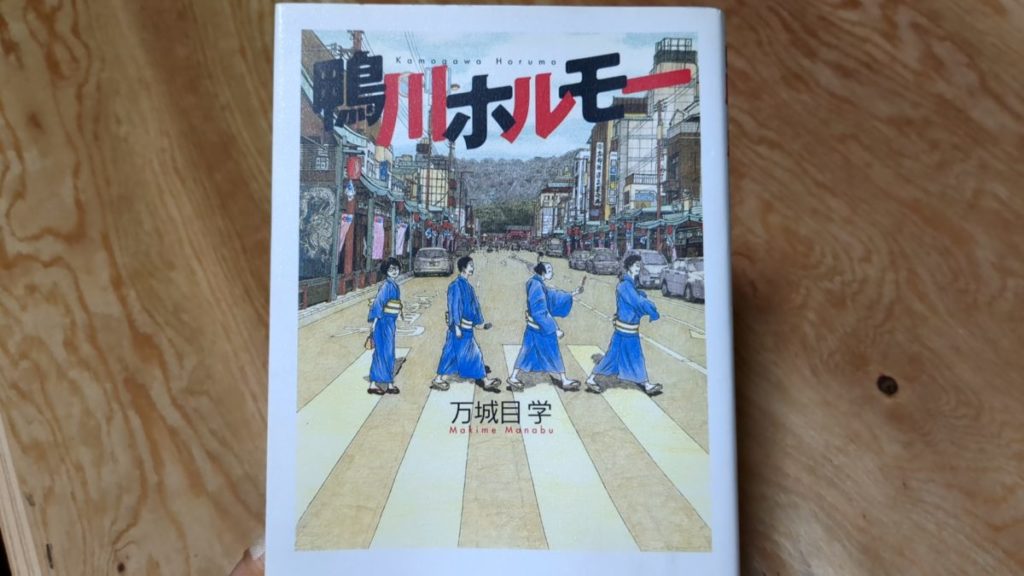

浴衣で四条通を横切るなら、これをやりたかった。

文化とは何なのか?

そう思いながら、文化を背負っていた。

そろそろ、クライマックスだ。

四条川端の交差点。

これが京都だ。

変な奴らを溶け込ましてくれる街だ。

土地には土地の意思が存在する。

それに従い、動いただけだ。

我々が変なのではない、これは歌舞伎発祥の地の意思なのだ。

行きて帰りし物語。

スタート地点付近に戻り、最後の総まとめとして踊る。

これにて千秋楽。

踊りの仲間、カメラを向けてくれた皆さま、温かい目で見守ってくれた皆さま、静観してくれた皆さま、どうもありがとう!

楽しかった、オモシロかった、エキサイティングだった。

出雲阿国が踊ったことが歌舞伎になったと聞いている。

また、かぶき者とは常識を逸脱した行動に走る者たちのことを言うらしい。

その意思、追うぞ、我々は。

踊ることに意味はないのだろうか?

意味がないならば、総合芸術、アートだな。

身体表現、民芸、借景、参加型の娯楽、土地の意思、礼拝、非日常体験。

「無用の用」と老子は曰った。

人類の人口増加には、拡大期と定常期があるらしく、現代は第3の定常期らしい。

定常期には宗教や芸術が活発化するそうだ。

若者は気づいている、金で買ったものでは褒められはせぬことを。

若者は気づいている、物を買えば買うほど没個性的になることを。

創れ、歌え、踊れ、表現せよ。

新たな時代は、もうすぐそこまで来ている。

我々は歌舞いていくぞ!

乗り遅れるなよ!

募集中のイベントはありません